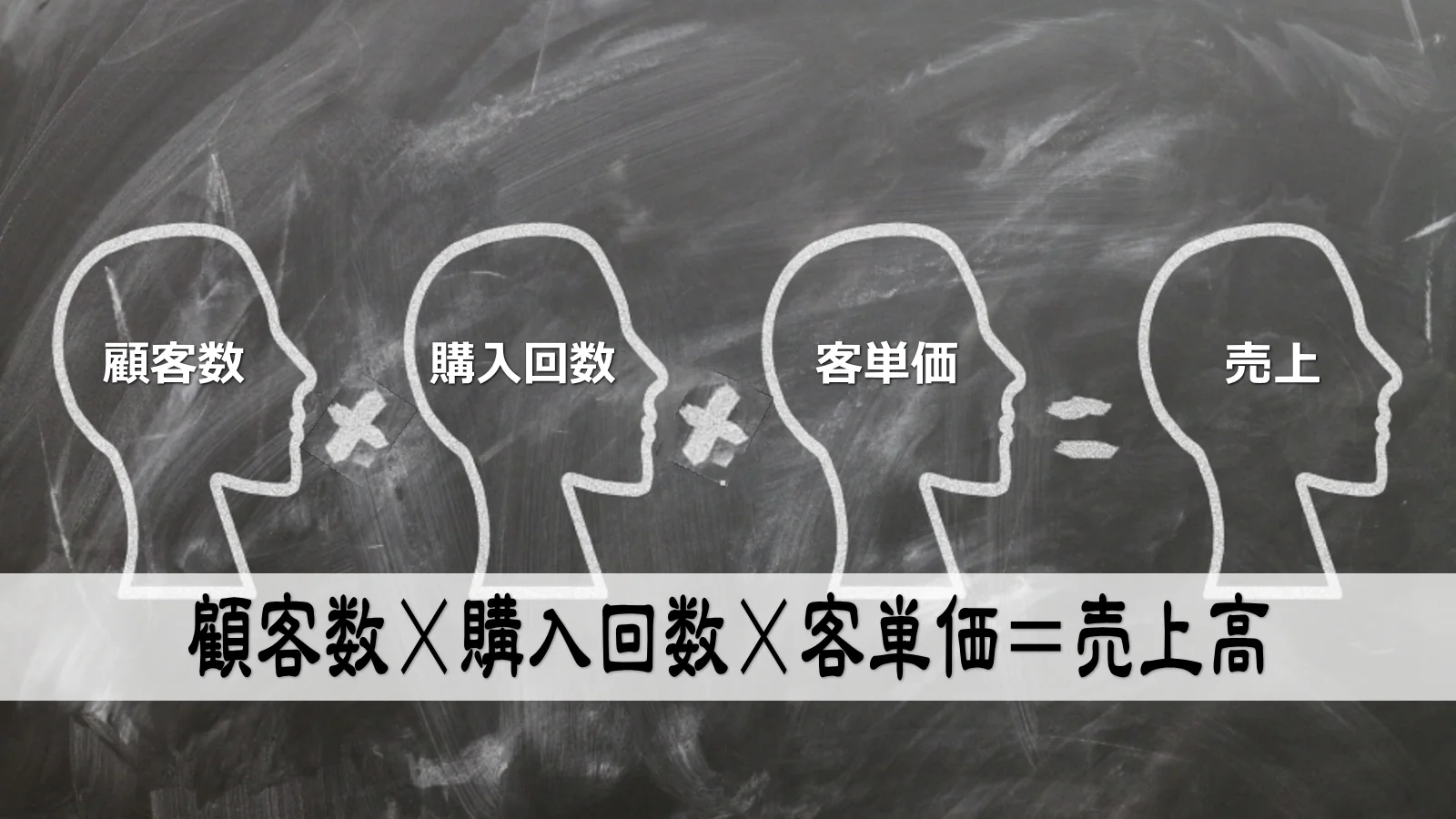

経営に迷いや不安を抱える原因は、明確な判断基準がないことにある。売上方程式「売上=顧客数×購入回数×客単価」を基準とすれば、経営課題がシンプルに見えるようになり、的確な対策が可能になる。顧客数・購入回数・客単価、それぞれに応じた具体的な打ち手を明確にし、売上に直結しない行動を見極めて省くことで、限られた経営資源を最大限に活かせる。基準を習慣化すれば、経営の判断に迷わなくなり、安定した成長が目指せる。

内田游雲(うちだ ゆううん)

ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者(特にスモールビジネス)に向けてのコンサルティングやコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めてスモールビジネス経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)

「夜中に急に目が覚めてしまい、なぜか胸騒ぎが止まらない」。こんな経験をしている経営者は多い。特に50歳を過ぎてから事業を続けていると、体力的にも精神的にも余裕がなくなりがちだ。そんなとき、「このまま続けていて大丈夫なのか」「次に何をしたらいいのか」と頭を抱えることになる。

経営に悩み眠れない日が続く理由

そもそもなぜ不安に襲われるのか。その一因は、経営を判断する際に拠り所となる“基準”が明確でないからだ。どこをどう強化すべきかがあいまいなので、常に迷いの霧の中にいる。となれば、自信を持って歩むことができず、眠りも浅くなってしまう。

「何をどうすればいいのか分からない」状態が続くのは、本来なら指針となるべきルールや方程式が頭に入っていないためだ。中小企業や個人事業主は経営資源が限られている。だからこそ、無駄打ちを避けるためにも、いつでも使えるシンプルな基準が必要になる。

この「基準」がない経営を続けていると、新しい施策を思いついても「本当にやるべきか」「どこに効果が出るのか」がはっきりしないまま走り出してしまう。結果として、投下した労力や費用と成果が見合わないケースも少なくない。そうした遠回りが続けば、眠りはますます浅くなり、いつの間にか枕元には「経営の悩み」という名の暗い影が忍び寄る。

「もしかしたら、ウチの商売はもう駄目かもしれない」などとネガティブに考えてしまう前に、一度立ち止まり、問題をシンプルに見直す。実はそのための道具が「売上方程式」というやつだ。これを知っているか否かで、経営の明暗は大きく変わる。

経営判断が簡単になる基準とは

経営を難しく感じる最大の原因は、「何に基づいて判断すべきか分からない」ことに尽きる。だが、ここで勇気を持ってシンプル思考に立ち返ると、意外と答えは見えやすくなる。

シンプルにする、とは言い換えれば「不要な装飾を外す」ということだ。売上や利益を上げたいなら、その根本に立ち返る。結局、商売で利益を出すには、収入を増やし支出を適正化するしかない。その収入面をコントロールするための軸こそが「売上をどう増やすか」という視点だ。

ここで肝心なのが、明確な基準を持つと修正や決断がスムーズになる点である。基準があれば新規施策の効果を測りやすいし、上手くいかなければすぐに軌道修正できる。そのサイクルが回り始めると、「これはイケる」「ここはイマイチ」と判断しやすくなり、一喜一憂することも減る。

また、基準を持つと経営者自身の気持ちにも余裕が生まれる。人は“わからない”状態が一番不安だ。迷路の真ん中で地図を持たずにウロウロするようなものだ。基準は経営者にとって地図のような存在になり、迷いを減らす。あるいは、“道標”とも言えるだろう。地図を手にした以上、正しい道を探せる確率はぐんと上がる。

では、その基準をどう作ればいいのか。最も根本的で、なおかつ効果的なものが「売上方程式」だ。これは、すべての商売に共通する非常にシンプルな数式である。この方程式を理解すれば、「基準がない経営」のトンネルから一歩抜け出すことができる。

全ての商売に共通する売上方程式

あなたのビジネスの売上は何で成り立っているか。答えは次の通りだ。

売上=顧客数×購入回数×客単価

これは、どんな業界でも当てはまる“経営の本質”と言っていい。たとえ扱う商品が違っていても、お客さまの数、リピートの頻度、そして一度の買い物にかける金額、この三つを掛け合わせたものが、最終的な売上を決めている。

この方程式を常に念頭に置いて経営を考えると、漠然とした“売上を増やしたい”という目標が「顧客を増やすのか」「リピート頻度を上げるのか」「客単価を上げるのか」という具体的な道筋に落とし込める。なぜなら売上方程式はシンプルでありながら、商売の基本構造を表しているからだ。

さらに、売上方程式からは六つの打ち手が導き出される。顧客数を増やすためには、(1)既存客の流出を防ぐ、(2)休眠客を掘り起こす、(3)新規客を獲得する。購入回数を増やすためには、(4)来店頻度を上げる。客単価を上げるためには、(5)商品単価を上げる、(6)一度の購入点数を増やす。この六つが具体的な「どこをどうすれば売上が増えるか」の基準となる。

「売上を伸ばしたい」と口で言うのは簡単だが、実際に何をすべきかが見えないと、空回りするばかりだ。だがこの六つの視点を頭に入れておけば、自社の商品やサービスをどこから改善すればよいか、すぐに判断しやすくなる。「わからない」と悩み続けるのではなく、「自分がやるべき行動はここだ」とハッキリ決められる。それが経営者の迷いを減らし、不安の種を取り除く。

売上を伸ばす具体的基準ポイント

では、どうやって売上方程式を経営に活かすのか。最初にすべきは、あなたのビジネスの現状を「顧客数」「購入回数」「客単価」の三つの要素に分解し、どこが弱いのかを見極めることだ。例えば、リピーターが少ないのであれば「購入回数」の強化に注力する。商品の単価が安すぎると感じるなら「客単価」のアップを狙う。こうして的を絞れば、無駄な出費や時間をかけずに済む。

たとえば既存客の流出を防ぐ取り組みは、実は最も費用対効果が高い。新規獲得は広告費がかさむことも多いが、既存客を大事にすればリピート率が高まり、労力も少なくて済む。これは「顧客数」を保持する面でも「購入回数」を増やす面でも大きなメリットになる。

一方、客単価を上げる方法にはいろいろある。値上げするだけではなく、セット販売や上位商品へのアップグレード提案なども効果的だ。一度の購入点数を増やすだけでも結果は大きく違う。ここも「何をどれだけ買ってもらいたいか」という基準をハッキリさせることで、接客や販促がブレなくなる。

そして、これらの方針を決めるときは、必ず自社の強みとお客さまのニーズを考慮する。「顧客数を増やす」だけに固執してしまうと、既存客が手薄になるかもしれない。すべてはバランスが大切だ。経営資源が限られる50歳以上のスモールビジネス経営者なら、どこに力を入れれば最大効果を得られるか、売上方程式を使って分析するとよい。そうすれば「何からやればいいのか分からない」状態から一歩抜け出せる。

売上に無関係な経費や時間を削る

経営資源には限りがある。人もモノもお金も、どれも有限だ。だからこそ、売上につながらない部分ばかりにリソースを割いていては、事業が伸びるはずもない。ここで確認したいのが、「その行動は本当に売上に貢献しているのか?」という視点だ。

たとえば、「会社の見た目を良くするため」として豪華な装飾に投資したり、高価な備品を買い揃えたりしていないだろうか。もちろんイメージアップに一定の効果はあるが、本当にそこに大きな資金を割くべきなのかは慎重に判断する必要がある。売上方程式に当てはめて考えた場合、その支出は顧客数、購入回数、客単価のどれに影響を与えるのか。それがあやふやなら、少なくとも今は後回しにしても良いだろう。

また、頻繁に新しいアイデアを試すのはよいが、それらが売上方程式のどこを改善する施策か分からないまま進めると、ただの「思いつき経営」になってしまう。大事なのは、「これは顧客数を伸ばすためか、客単価アップのためか」といったように、明確な狙いをもって行動することだ。

経費削減も同じだ。節約すべき部分と、投資すべき部分が混同されがちだが、売上に無関係な支出をカットし、売上に直結する施策には必要な予算を投下する。これが基準を軸としたメリハリのある経営と言える。そうすれば小さな経営資源でも大きな成果を狙える。

基準を持った強い社長に成長する

最後に、売上方程式を実践し続けるための秘訣を押さえておきたい。まずは、自分やスタッフがいつでも「売上=顧客数×購入回数×客単価」を思い出せる環境をつくる。デスクのそばにメモを貼ったり、週に一度はチームでチェックし合ったりするだけでも効果はある。

次に、問題が起こったときや新規施策を考えるときは、必ずこの方程式に立ち返る。顧客数を増やすのか、購入回数を増やすのか、客単価を上げるのか。その軸を決めてから具体策を検討する。曖昧に「もっと売上を伸ばしたいね」などという空想レベルの話で終わらせないことが大切だ。

また、基準を浸透させるには社員やパートナーと情報を共有することも欠かせない。たとえばミーティングで「今月は新規客獲得より既存客のフォローを重視します」と宣言し、売上方程式との関連性を説明すれば、全員の行動が揃いやすくなる。基準が共有されていれば、それぞれが勝手な方向に走るリスクがグッと減る。

最後に大事なのは「やってみて、効果を検証し、改善する」というサイクルを回し続けることだ。売上方程式を軸にPDCAを回せば、成功か失敗かをシンプルに確認できる。伸び悩むときも、「どこでつまずいているか」が見えればすぐ対策を打てる。結果として、経営が安定し、経営者が夜の眠りを邪魔される機会も激減するだろう。

これが50歳以上のスモールビジネス経営者に向けた「経営の基準を持つ」ための道筋だ。人生経験が豊富な経営者だからこそ、明確な基準を取り入れれば、長く培ってきた知恵や人脈をより効果的に活かせる。売上方程式というシンプルな地図を手にすれば、あなたの商売は見違えるほど迷いのないものになるはずだ。そして、これこそが“経営の本質”を掴むための近道でもある。