会社の経営というのは、だれでも最初は初心者である。だから最初からすべてうまくできないことに対して、自分を責めたりしなくていい。失敗を恐れなくていいのである。それを「失敗」として、終わらせるのではなく、なぜ間違ったのかをよく検証して、また再トライすればいいだけのことである。(内田游雲)

profile:

内田游雲(うちだ ゆううん)

ビジネスコンサルタント、経営思想家、占術家。静岡県静岡市に生まれる。中小企業経営者に向けてのコンサルティングや人生のコーチングを専門に行っている。30年以上の会社経営と占術研究による経験に裏打ちされた実践的指導には定評がある。本サイトのテーマ「気の経営」とは、この世界の法則や社会の仕組みを理解し、時流を見極めて経営を考えることである。他にも運をテーマにしたブログ「運の研究-洩天機-」を運営している。座右の銘は 、「木鶏」「千思万考」。世界の動きや変化を先取りする情報を提供する【気の経営(メルマガ編)】も発行中(無料)

最初は誰でも失敗する

会社の経営というのは、だれでも最初は初心者である。誰でも初めての時は新しいことばかりで、思うようにできないことも沢山あって、悩みながらすることも、いろいろとあるものだ。

こうしたことを真面目な人ほど深刻に、捉えがちなようだが焦る必要は全くない。

初心者とは、『はじめて習う人。習いはじめの人。習ったばかりの人』(広辞苑第六版より)のことであり、初めてならできなくて当たり前なのである。子供の成長を考えてみればよく分かるが、まだ首も座っていない赤ちゃんに哺乳びんを渡して、

「これ、飲んでみなさい」

そう言っても、赤ちゃんは自分で飲むことができるだろうか。この世に生まれて間もない小さな命である。親がサポートしてあげないと、何もできないものだ。だから、言葉を喋ることも、歩くことも、ひとつずつ、その子の成長に合わせて教えていくことになる。

最初からすべてうまくできないことに対して、自分を責めたりしなくていい。ミスをしてもいいのだ。失敗を恐れなくていいのである。それを「失敗」として、終わらせるのではなく、なぜ間違ったのかをよく検証して、また再トライすればいいだけのことである。

トライ&エラーを繰り返す中で、

「あ、ここはこのやり方でやればうまくいくんだ」とか

「あの方法はここでも使えるんだ」ということが、少しずつ見えてくる。

“千里の道も一歩から”だ。

失敗することを前提にすると、ビジネスのやり方も見えてくる。必ず失敗するのであれば、失敗したときのダメージをできるだけ少なくすることが必要になる。そうしないと、最初の失敗で、再起不能になってしまう。

そう考えれば、経営の一つの視点として、どのように失敗するかを常に考えておけばいい。最初から百点満点を取ろうとしなくても、小さな一歩を積み重ねていけば、いつの間にか、あなたが目指す頂上にきっとたどり着ける。

お客も初心者だから失敗する

これは、じつはお客も同じなのだ。

あなたが提供する商品やサービスに関しては、ほとんどのお客は初めてなのだ。だから一生懸命、サポートする必要があることになる。そうしないとお客も幸福になれないのだ。

経営をするということは、社長もお客も初めて同士なのだ。だから、お互いに成長しながら続けていくしかないのである。その為には、顧客とのコミュニケーションがとても重要になる。なぜなら社長は、お客にお金を払ってもらいながら育ててもらわなければいけないからだ。自分だけが良ければいいというものではない。

そもそも、ビジネスは、どうしても売り手と買い手との間に対立構造があある。

売り手側は、何とかして売ってお金を払ってもらおうとする。

買い手側は、少しでも得をしてやろうと考える。

ここに対立が生じているのである。考えるべきは、ここからどうやって脱するかということだ。

ここから抜け出すには、

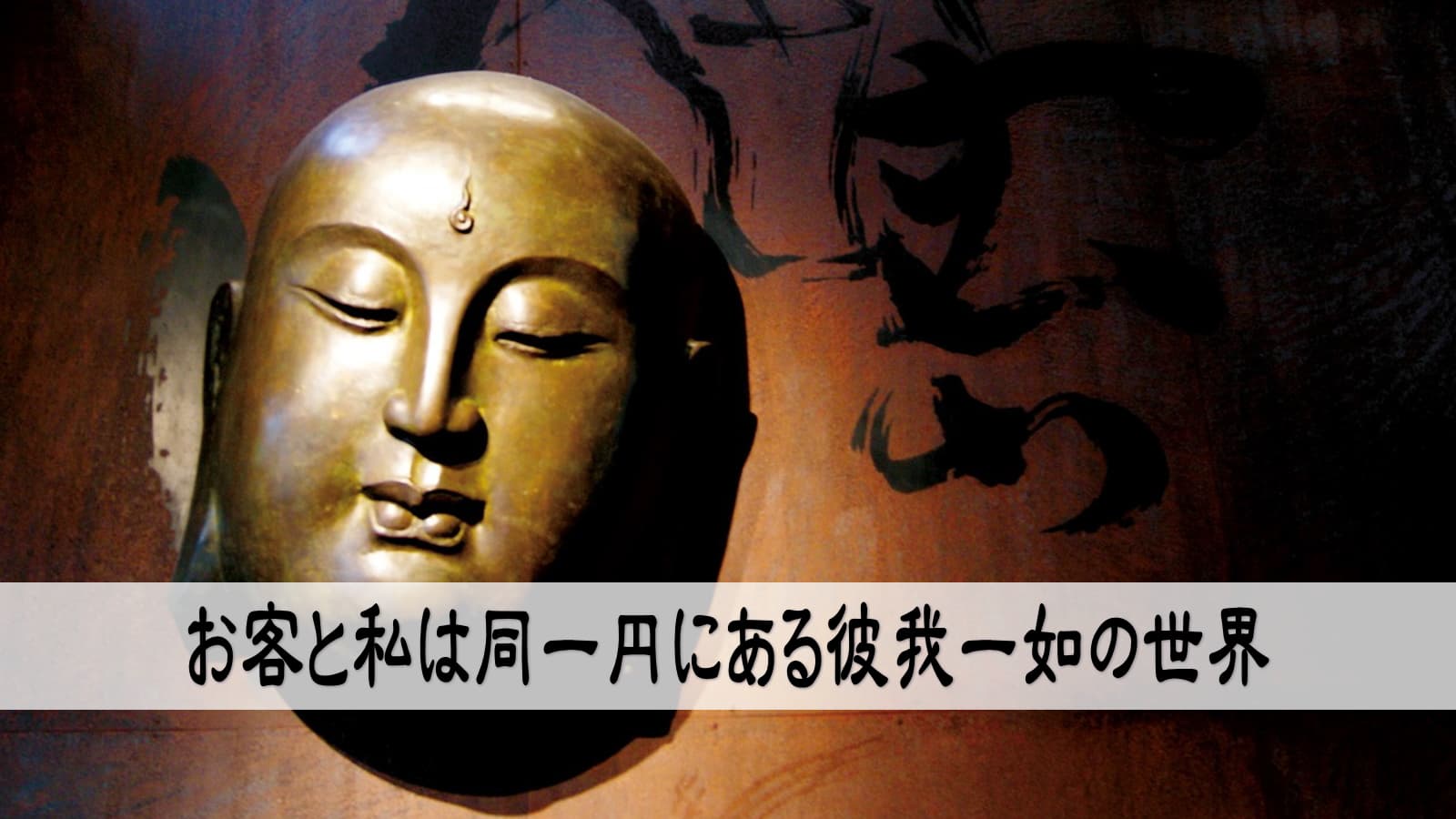

「お客と私とは、同一円にいる。

彼我一如の世界。

売るという言葉を忘れること。」

ここに到達することである。

対立から彼我一如へ

あなたは、何のためにビジネスをするのだろうか。

金の為だろうか。

それでは、彼我一如にならない。そこには対立が存在してしまう。そうではなくて、周りの人にいい影響を与えることができる。縁ある人にいい波動を与えることができる。ここに尽きる。

そこには、売り手と買い手が存在しなくなる。あるのは、人間と人間との関係だけだ。

私の尊敬する経営思想家の岡田徹は、こんなことを書いている。

「商売とは

人の心の美しさを

だしつくす業(なりわい)

あなたの

商人の姿に

前だれをかけた

み仏をみたい」

これは、昭和31年に書かれた。時代は変わっても、真理は変わらない。経営者もお客も同じく成長していく姿。ここにこそ、経営の本質が存在するのである。